Brest : Quatre années sous les bombes

La Libération de Brest : quatre années sous les bombes

Montage et commentaire réalisés par

Ludine Berry, Enora Benon, Anaïs Sinquin et Léo-Pol Sellin

À partir du 18 juin 1940, la ville de Brest est occupée par l’armée allemande et devient un lieu stratégique pour la Kriegsmarine qui profite du port profond de la ville pour accueillir ses navires de guerre, dit cuirassés, et à partir de 1941, les célèbres sous-marins U-Boote.

Véritable verrou de l’Atlantique, Brest devient rapidement une cible essentielle pour les Alliés qui entament plusieurs campagnes de bombardements entre juin 1940 et août 1944.

Groupe d’officiers de la Kriegsmarine à Brest. Kriegsmarine à Brest, 1943, [23232]. Les bombardements de la base sous-marine de Brest

Construite entre 1941 et 1942, la base sous-marine de Brest est l'une des plus grandes bases de sous-marins du Mur de l'Atlantique. Conçue pour abriter les redoutables U-Boote, elle est constituée d'un immense bunker en béton armé de plusieurs mètres d'épaisseur, capable de résister aux bombes classiques.

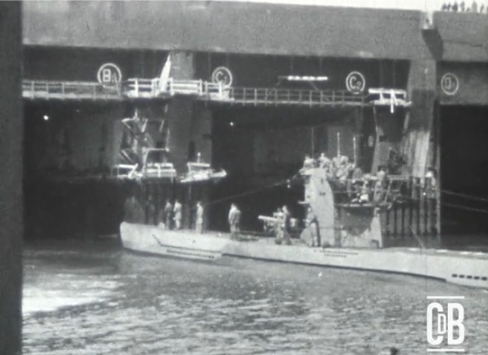

Sous-marin U-Boot arrivant dans la base sous-marine de Brest. Kriegsmarine à Brest, 1943, [23232]. Les Alliés mènent plusieurs attaques pour neutraliser cette base, mais leur impact est limité en raison de la solidité de la structure. Des bombes de type Tallboy, pesant environ 6 tonnes et atteignant la vitesse du son durant leur chute, sont déversées sur la base sous-marine et ses alentours immédiats en août 1944.

Percement du toit de la base sous-marine. Abrams, Butterfield, Submarine Pens, Recouvrance..., 1944, [10150].

Leur déflagration s’accompagne d’un violent effet sismique. Vingt-sept de ces bombes tombent sur la base. Le toit de la base sous-marine est percé d’une ouverture de plus de 10 mètres de diamètre. Après la guerre, cette base est intégrée à la Marine nationale française.

Les combats du siège de la ville, notamment entre Américains et Allemands, et les bombardements réduisent la ville intra-muros à la fin de la guerre à un niveau de destruction de 80 %.Les cuirassés allemands à Brest

Entre 1940 et 1942, Brest sert de port d'attache à plusieurs grands navires de guerre allemands, notamment les cuirassés Scharnhorst, Gneisenau et le croiseur lourd Prinz Eugen. Ces navires, impliqués dans la guerre du commerce contre les convois alliés dans l'Atlantique, attirent l'attention des forces britanniques. Plusieurs opérations sont entreprises contre ces navires. Mais le manque de précisions des bombardements ne permet pas la destruction des cuirassés et du croiseur. Néanmoins, en mars 1941, le Gneisenau est gravement endommagé par une attaque aérienne britannique. Au mois de juillet de cette même année, le Scharnhorst est également touché par un bombardement allié, le forçant à rester en réparation. Ces dégâts infligés obligent Hitler a engager, au mois de février 1942, l’opération Cerberus qui vise à replier les trois bâtiments en mer du Nord. Les navires traversent la Manche sous couverture aérienne de la Luftwaffe.

Le départ des cuirassés de la rade de Brest, le 11 février 1942, instaure une période d’accalmie dans les bombardement alliés. Cependant, la ville reste une base essentielle pour les U-Boote et d'autres navires plus petits, maintenant son importance stratégique jusqu'à sa libération. Les pilonnages aériens britanniques et américains reprendront à partir du 7 novembre 1942.

Conséquences et bilan

Les bombardements alliés causent d'énormes dégâts à la ville. Brest intra-muros est rasée à 80 % lors des combats de 1944, notamment son centre historique et son port. Le 18 septembre 1944, après un siège acharné, le général allemand Ramcke signe l’acte de reddition. La ville est enfin libérée.

La reconstruction de Brest

Après la guerre, Brest fait face à un immense chantier de reconstruction. L'ampleur des destructions oblige les autorités à repenser entièrement l'urbanisme de la ville. Les populations sont relogées dans des baraques à partir de 1946. Il s’agit d’habitations provisoires au confort relatif. Les Américains aident également aux efforts de réhabilitation de la ville grâce à l’apport de moyens mécaniques tels que des bulldozers, des grues ou encore des tracteurs à chenilles.

-

1945-1950 : Déblaiement des ruines et planification du nouveau Brest. La priorité est donnée à la reconstruction du port et des infrastructures stratégiques.

-

1951-1961 : La ville est rebâtie selon un plan moderne avec de larges avenues et des bâtiments en béton, sous la direction de l'architecte Jean-Baptiste Mathon.

-

1960-1980 : Finalisation des infrastructures publiques, développement de nouveaux quartiers et modernisation du port militaire.

La rue de Siam reconstruite. Jean Le Goualch, Ce Brest dont il ne restait rien, 1944-1964, [4597]. La reconstruction de Brest, bien que fonctionnelle et rapide, est parfois critiquée pour son manque de charme comparé à l'ancienne ville. Cependant, Brest devient un symbole de résilience et d'adaptation, marquant son renouveau en tant que grande ville portuaire et militaire. Aujourd'hui, des efforts sont faits pour préserver la mémoire de cette période, notamment à travers ses musées et des sites historiques comme la base sous-marine ou encore l’abri Sadi-Carnot, ou grâce au label Ville d'Art et d'Histoire.

N.B : Les extraits utilisés dans le film sont à titre d’illustration et ne reflètent pas toujours fidèlement les lieux mentionnés. Seul le propos historique est authentique.

-